国産オオクワガタの成虫飼育

クワガタムシの中でもダントツに飼育人気が高いオオクワガタ。過去にはmm単位で数千円も値が上がるという、昆虫とは思えない相場だったことも。

その人気は、天然の個体がなかなか採集できないことや、ガッシリとしたその魅力的な大きなハサミ、ブラックダイヤモンドと呼ばれるその黒光りした全身にあります。また、羽化してからも冬眠をしながら数年生きるという点も、飼育者に愛着を感じさせる要因となっています。

85mmを越える個体は数千円・数万円以上で取引されていますが、今日では飼育方法が確立されているため、初心者でも“ある程度”大きな個体を育て上げることが可能になってきました。ひと昔前は80mmの壁と言われておりましたが、昨今の飼育ギネスは90mmを越えて来ております。

次の写真は、2018年に羽化した我が家の82.2mm(能勢YG血統)オスです。2021年6月時点もまだまだ元気に威嚇してきます!

そして、上掲のオオクワガタの子孫で83.2mm(2023年5月)のオス。菌糸ビンで育てるとこの程度の大きさならすぐに作出できます。

同メス55.4mm。

中サイズのオスよりデカいですね・・・。

最近ではメスも60mmを超えるそうです。

大きな個体に人気が集まっている一方で、実は小さな個体もマニアには人気があります。ぼくが作出した最小の♂個体は27.5mmでした。

小さく羽化した♂個体。全て30mm台の写真です。メスより小さいオス、かわいらしいですね。

たくさんの魅力が詰まったオオクワガタですが、ここではその飼い方をぼくの経験を元に語ってみたいと思います。

1. 成虫のみを飼育する

オオクワガタの成虫飼育は、極端な話をすると、乾燥を防いで成虫が隠れる場所と餌さえあれば特別注意すべきことはありません。冬眠の間はマット(木屑を細かく粉砕したもの)を多めに入れてあげなければなりませんが、上記のことが守られれば多くは2~3年ほど生きてくれるはずです。

【用意するもの】

①生体

②飼育ケース

③マット

④餌

⑤成虫の隠れ場所

⑥キッチンペーパーや新聞紙

⑦家族の同意

①生体

これを飼うためなので、これがいないと始まらない(笑)

昆虫ショップ、ホームセンター、ネットショップ、オークションなど、今では簡単に購入できます。もちろん天然の個体を採集しても良いですが、とても難しいです。

3,000円~5,000円ぐらい(血統モノ、80mmを越える個体はもっと高額になります)でオス・メスのペアを購入することをお薦めします。1つのケースに1ペア以上は入れないようにして下さい。ペアで飼育しない場合は、オス・メスそれぞれを単頭飼育にして下さい。

②飼育ケース

虫カゴは推奨しません。通気が良すぎるのですぐに乾燥してしまいます。100均の米びつで充分です。しっかりとフタが閉まるプラスティックのケースであれば何でもOKですが、当然密封はNGです。

後食後の成虫(特にメス)は、蓋があまいケースやしっかりと閉まっていないケースですとすぐに脱走します。ぼくは下記の通り、段ボールごとオオクワマットに穴を開けられました(オオクワ用の発酵マットに潜り込んだのは偶然でしょうか)。

ぼくの場合は、義母が建設業をしているので、業務で出たヒノキを細かくしたもの(写真参照)を譲り受けて使用しています。

いずれにしても、ケースに2~3cmの深さぐらい入れてあげて下さい。但し、11月になればケースの深さ6割以上はマットにして下さい。冬眠用です。

冬眠期間中は、写真のようなヒノキだと冷気を通してしまうので、マットに替えてあげた方が無難です。

④餌

市販の昆虫ゼリーでOKです。少しでも長生きしてもらうなら、ホームセンターやスーパーで安く買えるものだけでなく、少し高めで売っているゼリーも与えて下さい。バナナ等の果物やヨーグルトも良いですが、すぐに腐るので不衛生です。

ぼくの場合は、オオクワガタ成虫1頭に対して写真のゼリー(17gワイド)を1個与えています(カッターナイフで十字に切れ目を入れて)。ゼリーがほとんど無くなったと感じたら交換しています。オスでだいたい週1回ぐらいのペースで交換していますが、時期や個体にも因ります。

⑤成虫の隠れ場所

クワガタムシは普段は木のうろ等で隠れて生活しています。既述②の写真のように、木の皮を剥いだようなものを入れてあげて下さい。なくても死にはしませんが、ストレス回避や転倒した時のためにも入れてあげて下さい。クワガタムシは夜間に行動するので、気が付いたら仰向けで力尽きて死んでいた・・・なんてことにならないようにして下さい。

⑥キッチンペーパーや新聞紙

ケースとフタの間に挟み込んで下さい。コバエの侵入防止と乾燥防止に非常に役立ちます。これが一番重要です。なぜなら、コバエはマットに卵を産み、とてつもない早さで繁殖します。そうなると、飼育についての家族の同意はもう絶対に得られません。清潔に飼育をするための必需品と言えます。

キッチンペーパーを挟み込む場合、だいたい2層になっているので、1層分のみ飼育ケースと蓋の間に挟み込むことで、酸素がよく通りしかも経済的です(笑)。かつ、コバエなどの侵入を防ぐことができます。但し、2層のままよりも当然乾燥し易くなってしまいます。

⑦家族の同意

重要項目です。家族、特に奥さんやお母さん、お姉さん、妹さん、ただでさえ嫌いな人が多い昆虫です。コバエが家中を舞ったり餌が腐って不衛生となるなら、絶対に飼育を許可してくれません。そのためにも、飼育はきちんと衛生的に行われることを説明し、そして実践しましょう。上記の④餌と⑥キッチンペーパーや新聞紙は大切です!!!

※絶対的な順守事項※

一度飼育した昆虫は絶対に自然に放つことはせず(国産・外国産に拘わらず!)、天寿を全うするまで責任を持って育てて下さい。もしくは、里親を探して下さい。放虫は法律に抵触します。

2. 卵を産ませて幼虫を採る

オオクワガタの成虫をペアで飼育し、メスに卵を産ませて幼虫を取る方法です。上記と基本的には同じですが、産卵木を用意しなければならないことや、卵を産ませる条件やコツがあります(オオクワガタは廃ホダ木に卵を産み付けます)。

【注意すること】

上記「1.成虫を飼うだけ」と同じものを準備して頂き、1週間~2週間オスとメスを交尾させるために同居させて下さい。この時、必ずよく動き回って餌もよく食べるオスとメスをペアにして下さい。成虫になったばかりの生体(新成虫)は休眠期間があるので、この期間に同居をさせても、交尾をしなかったり、産卵しても無精卵だったりすることがあります。基本的にオスもメスもその夏に羽化した個体の繁殖は翌年の夏(※)と思っておいて下さい。従って、購入する際は羽化日を必ずチェックし、餌をよく食べているかも確認して下さい。でないと、幼虫を取れるのが来年の夏ということになる可能性があります。

(※)5月・6月に羽化した個体で、7月に後食(こうしょく:新成虫が餌を食べ始めること)を開始した場合、8月・9月に交尾・産卵することももちろんあります。生き物ですので個体差がありますし、絶対ということはありません。

ちなみに、野外で採集したメスはすでに交尾済と考えてOKです。すぐに産卵セットを組んで産卵させることが可能です。改めてオスと交尾をさせる必要もありません。

次の写真はオオクワガタの交尾です。ハート型の品のある交尾ですね。カブトムシと違って(笑)

飼育ケースの木片を取り上げてみると、仲良く休憩していました。↓

1週間~2週間同居させたら、「1.成虫を飼うだけ」で準備したケースよりも大きなケースを準備し(後述)、産卵木とメスのみを入れます。ですがその前に...

産卵木について説明します。オオクワガタの産卵に使用するのは、シイタケ栽培で使い古した「廃ホダ木」を小さく伐ったものです。菌糸がよく回り、白枯れしたホダ木が産卵に向いています。クヌギやナラの廃ホダ木が一般的で、昆虫ショップの他に、ホームセンター、ペットショップ、Amazon等でも簡単に入手できます。

ぼくの場合は、義母の実家に良質なシイタケの廃ホダ木がたくさんあるので、それらを譲り受けております。従って、市販のよりも若干大きめで、芯や汚れがあります(いわゆるB材と呼ばれるものも多いですが、オオクワガタの産卵には何ら問題ありません)。

義母の実家に常にストックがあるわけではなく、そういった時は、椎茸農家さんが廃ホダ木を販売されていることがあるので、利用させて頂いております。少量を手近に入手するならペットショップやホームセンターで購入することも便利ではありますが、産卵木がたくさん必要な場合は、農家さんから直接購入が安くで入手できます。

さて、その産卵木ですが、オオクワガタの産卵には堅めの産卵木を用意します。ではどうやって上記写真のような状態から産卵木の堅さを判断するのか?という問題が出て来るかと思います。

まず、指の爪で産卵木の断面を刺してみます。

◆全く爪が食い込んで行かない⇒堅過ぎる

◆ある程度爪が食い込む/爪痕が残る⇒堅い

◆押した分だけ爪がどんどん食い込んで行く⇒柔らかい

初めは上記のようなイメージで選別し、経験を重ねるうちに何となく判断できるようになって来ます。また、適していると言われている堅さ/柔らかさの産卵木を使用しなくても、絶対産まないということもありません。オオクワガタも、柔らか過ぎてメスの大顎で産卵木がボロボロに崩れていくようなものでなければ、産卵してくれます。あまりナーバスにそこまで気にする必要は無いかと思います。

では、オオクワガタの産卵セットを組んでいきましょう。産卵木は買ってきてそのままセットしてはいけません。購入した時点ではカラカラに乾燥していますので、水分を含ませる必要があります。何か適当な容れ物に水を張り、産卵木を丸々浸して小一時間ほど放置します。

この行為は、材に水分を含ませることが目的ではありますが、材の中に潜んでいるかもしれない他の昆虫を水死させることもできます。

充分に浸した後、産卵木を取り出し、日陰で半日ほど干して余計な水分を飛ばしましょう。変な虫が付くと嫌なので、ぼくの場合、産卵木をキッチンペーパーで巻き、新聞紙を何層か敷いたダンボールの上で“室内で”干しています。

そして、次の写真のように廃ホダ木の樹皮を剥ぎ取ります。結構堅いので、ぼくはノコギリを使って剥ぎ取っています。剥ぎ取ったら、オレンジのクズがまだいっぱい廃ホダ木に付着していると思うので、それらも取り去ってしまいます。

オレンジ色の樹皮クズを取る前(左)と取った後(右)では、比べてみると違いがあることが分かりますね。

産卵木の準備が整えば、いよいよ産卵セットを組んでいきます。

※剥ぎ取った樹皮(黒い部分)は、成虫飼育時の必需品(転倒時に足を引っ掛ける足場となる)ですので保存しておきましょう。

ぼくは、所謂「大ケース」と呼ばれる虫カゴ(コバエシャッター)を使用し、産卵木のサイズ次第ではありますが、2~3本入れます。

ホームセンターで売っている衣装ケース等の安価なケースも適していますが、半透明のものが多いため、観察には不向きです。

産卵木を埋め込むマットですが、ぼくの場合は、捨てずにストックしてある菌糸カス(クワガタの幼虫飼育に使用した菌糸ビンの食いカスです)を使用しています。ですが、ただの願掛けですので、一般的なマット(針葉樹でも広葉樹でもOK)で大丈夫です。

次の写真のように、産卵木を半分以上マットに埋めるイメージでセットを組んでみて下さい。産卵中のメスは非常に体力を消耗するので、餌は栄養価の高い(特に動物性たんぱく質)昆虫ゼリーを与えましょう。きっとたくさん産卵してくれるはずです。

産卵セットを組むと、写真のようにアオカビが発生することが多々あります。ですが、生体や産卵には全く問題ありませんので、そのままで大丈夫です。もし気になるようでしたら、ティッシュで取り除いて下さい。メスが産卵行動を開始すると、卵と共にバクテリアを埋め込むようで、自然にアオカビは消えていきます。

アオカビが消えると、メスがきちんと産卵しているという目安にもできるかと思います(もちろん、自然にバクテリアが発生したとも考えられるので100%ではありませんが・・・ )。

産卵セットを組んで1ヶ月も経過すれば、産卵木はかなり齧られてボロボロになってきていると思います。

写真の産卵木はまだ綺麗な方で、たくさん産卵しているともっともっと齧られてボロボロになっているはずです。

こんな感じで非常に上品に産卵することもあります。所々に噛み後が見受けられると思いますが、産卵した後はマットできちんと丁寧に蓋をしているのが判ります。

産卵木を取り出してからすぐに割り出しをすると、初齢幼虫だけでなく、必ず卵も回収することになります。きちんと管理すれば孵化しますが、産卵木を回収してから1ケ月以上後に割り出しをする方が、幼虫のみの回収ができてリスクが少ないかと思います。但し、長くても1ケ月半以内に回収して下さい。

と言うのは、孵化した幼虫が大きくなって産卵木の中での動きも活発になってくると、親メスに出会ってしまうことがあります。この場合、メスは産卵後のタンパク質確保のため(写真のように)幼虫を捕食してしまいます!!

子殺しは絶対に避けたいところです・・・。

話を戻しまして、回収した産卵木は幼虫割り出しまでの期間も必ず様子を確認しておいて下さい。しばらくすると食痕が見えてくることがあります(次の写真の青丸)。これが見えると幼虫が居る証拠ですので、ブリード成功です。

また、ごく稀に産卵木からハミ出てしまう個体が居るので要注意です(次の写真の赤丸)。この個体は早めに発見できたので、元気にマットの中へと潜って行きました。

取り出した産卵木を1ケ月ほど寝かせた後・・・

さぁ!待ちに待った幼虫の割り出しです。

今回は卵もあえて写真に収めるため、回収後すぐに割り出しをおこないました。

ボロボロになった産卵木を、丁寧に優しく割いていって下さい。 時間は掛かりますが、幼虫を傷付けないためにも、くれぐれも丁寧に優しくです。

ぼくの場合は、木の表面から年輪に沿って1枚1枚捲って行くイメージです。ご想像の通り、丁寧に優しく捲るので相当な時間を要します。木の大きさにも拠りますが、私の産卵木はかなり大きいものが多いので、1本につき数時間ずつ数日を掛けてゆっくりとじっくり割り出しています。

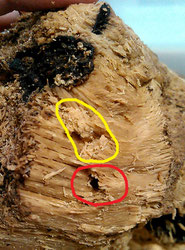

頑張って捲って行くと、やがて写真の黄色で囲った箇所のような“食痕”(木を粉々にしたような跡)が見えてきます。これが見えて来ると、さらに慎重に捲って下さい。

食痕を取り除きつつ、さらに捲って行くと幼虫が居座っていそうな穴(赤色で囲った箇所)が見えて来たりします。さらにさらに慎重に捲って行きます。

すると...

幼虫発見!!!!

次の写真のように、やはり孵化前の卵も出てきました。デリケートですので、ここでも丁寧に優しくです。出てきた卵は、3枚目の写真のようにマットの上で管理をします。卵を置いたマットが乾燥していないか、たまに確認しておきましょう。乾燥していれば霧吹きで加水して下さい。

産卵木を取り出してから1ヶ月以上放置した後に産卵木の表面を割いてみると、食痕の大きさによって、幼虫がたくさん居るかあまり居ないかが一見して推測できます。

次の写真のうち、1枚目は幼虫があまり居ないと予想できる産卵木(メスが齧った跡や食痕が全く無い)、2枚目は幼虫がたくさん居ると判断できる産卵木です(食痕が縦横無尽に窺えます)。

ですが、1枚目のような写真でも絶対に幼虫が少ないとは断言できません。同じような産卵木でも、下記写真のように断面部分に齧った痕がたくさんあれば、かなり期待できます。オオクワガタはこういった断面部分にもよく産卵します。

割り出した幼虫は、「国産オオクワガタの幼虫飼育」で記したことを参考に飼育してみて下さい。

※絶対的な順守事項※

一度飼育した昆虫は絶対に自然に放つことはせず(国産・外国産に拘わらず!)、天寿を全うするまで責任を持って育てて下さい。もしくは、里親を探して下さい。放虫は法律に抵触します。