グラントシロカブトの幼虫飼育

日本のカブトムシ同様、グラントシロカブトも成虫になってからは大きくなりません。幼虫の間にどれだけ大きくなるかで羽化した際のサイズが変わります。従いまして、幼虫の期間にどれだけ栄養価の高い餌を与え、太らせられるかが、成虫になった時のサイズを決定付けます。

ここではグラントシロカブトを大きく育てることにはこだわらず、幼虫を羽化まで飼育する方法を、ぼくの経験を元に語っていきたいと思います。

まず、グラントシロカブトの幼虫の入手方法ですが、成虫を交尾させて産ませる場合と、幼虫そのものを購入する・もらう場合があります。成虫から採れた幼虫は愛着がありますが、幼虫飼育から始めたい方は、購入で良いと思います。成虫よりかなり安く入手できるはずです。成虫がペアで8,000円~10,000円ほどに対し、幼虫は5頭で2,000円~3,000円程度かと思います(ネットオークションの場合です)。

但し、幼虫期間は1.5年ほどありますので、その点も念頭に置いて下さい。飼育サイクルを簡単に言うと、夏場に産まれた卵は2年後のGW~夏に羽化すると思っておけば良いと思います(個体によって卵の期間に大きな差があるため、あくまで目安です)。

ちなみに、参考までに当方の飼育データから、孵化日と羽化日の例を記載してみます。いずれも2019年夏に採卵した個体です。

【孵化が最も早かった個体】

(♂)2019年09月29日孵化⇒2021年7月上旬羽化

(♀)2019年10月14日孵化⇒2021年6月26日羽化

【孵化が最も遅かった個体】

(♂)2020年03月25日孵化⇒2021年7月14日羽化

(♀)2020年04月08日孵化⇒2021年7月15日羽化

【幼虫期間が特に長かった個体】

(♀)2020年02月27日孵化⇒2022年04月16日羽化

※無事に羽化した65頭のうち、この1頭のみが実に丸2年幼虫でした。

上記のように、孵化した時期に拘わらず同時期に羽化していることは面白いですね。とは言え、卵の期間が長いのは事実ですので、ブリーダーの間では強制的に孵化させることも試みられています。ここでは一般的なグラントシロカブトの飼い方を紹介したいと思います。

カブトムシの幼虫には、成虫に与える昆虫ゼリーや果物などの「餌」を別途与える必要はありません。棲み処自体が餌になります。彼らにとってはお菓子の家みたいなものですね(笑)と言うことは、当然棲み処を幼虫が食べられるものにしてあげなくてはなりません。成虫のようにどんな棲み処でも良いというわけにはいきません。

グラントシロカブトの幼虫は専ら発酵マットで飼育をします。「マット」とは、朽ちた木を細かく粉砕したもののことで、それを発酵させたものを「発酵マット」と呼んでいます。カブトムシやクワガタムシの幼虫は広葉樹(クヌギやナラ等)でしか育ちませんので、「マット」は狭義に「広葉樹マット」を示していることがほとんどです。

成虫の管理飼育用に針葉樹も使用されますが、広葉樹のマットに対して「針葉樹マット」と呼ばれています。グラントシロカブトを無事に羽化させるためには、広葉樹の発酵マットで飼育する必要があります。ホームセンターで売っている発酵マットでもOKです。

※最近はバンブーマットも話題を呼んでいます。竹は「イネ科」ですので“樹”ではありませんが、しっかり発酵させた竹のマットであればカブトムシの幼虫も育ちます。

【用意するもの】

①マット

②水(水分調整がしてあるマットであれば不要)

③飼育ケース

④すりこぎ棒(もしくは類似のもの)

⑤キッチンペーパーや新聞紙

①マット

マットは先ほどご紹介した市販されている発酵マットで充分ですが、各ショップにはそれぞれ独自の発酵マットを取り扱っていることが多く、いくつか試してみても良いかもしれません。値段はピンキリです。また、ショップの「発酵マット」は「カブトムシに適した発酵具合のもの」、「クワガタムシに適した発酵具合のもの」、それ以上に「特定の種類に適した発酵マット」など様々ですので、よく調査して下さい。

それから、未発酵マットから自分の手でオリジナルの発酵マットを作るという手もあります。添加物を色々と入れて検証するのも面白いと思います。

クワガタも飼育している場合は、さらに経済的な方法があります。グラントシロカブトは、クワガタムシの幼虫を飼育した後の「廃菌糸」や「廃マット」でも充分に育ちます。ぼくの場合ですが、オオクワガタを年間150~200頭を飼育しており、3~4ヶ月ごとに幼虫の餌(菌糸やマット)を交換しています。

その際に出る廃菌糸や廃マットは、それぞれ45ℓ程度の大きなゴミ袋に入れて保管しております(カブトムシが充分に育つので、廃棄するなんてとんでもない!)。

基本的には、廃マットがメインで、そこに廃菌糸を20~30%の割合で足すというイメージです。クワガタが一度消化したマットは、カブトムシにとってはさらに消化するのにちょうど良いと言われています(真偽のほどは不明です)。これまで問題無く無事に羽化しているので、クワガタを飼育している人は一度挑戦してみて下さい。

②水

購入した発酵マットは水分調整をすでにしてくれているものも多いですが、自身で水分を含ませなければならない場合は、その商品に指示された分量で加水します。ぼくは水溶性のカルキ抜きを入れ、水道水の塩素を飛ばしてから使用しています(カルキ抜きはぼくの願掛けで、特に必須というわけではありません)。

水分量の目安でよく言われるのが、「軽く握ってマットがダマになり、指で軽く押すとボロッと崩れる程度」です。ギュッと握った時に水が滴り落ちると水分過多と言えます。自作の発酵マットはすでに水分を含んでいることになりますので、そのまま使用して大丈夫です。

③飼育ケース

カブトムシの幼虫はクワガタの幼虫とは異なり、多頭飼育が可能です。たくさん飼育する場合は、大きめの衣装ケースでまとめて飼育し、少数飼育の場合は、1頭1頭ケースに入れて飼育します。

そのケースですが、多頭飼育する場合はその数によって様々ですが、写真のような衣装ケースだと20頭ほどは飼育できると思います。

マットの量は写真のように6割程度入れておけば大丈夫です。

※写真では日光に当たっていますが、ケース飼育での直射日光は厳禁です!!!

1頭1頭飼育する場合のケースですが、はっきり言って市販の昆虫用ケースは不要です。高いです。今は100均で充分すぎるほどのものが買えます。カブトムシの幼虫であれば、大きなオスでも1,000ccで充分羽化まで持っていけます(もちろん餌交換は必要です)。メスや小さめのオスであれば800ccでも羽化します。と言うより、幼虫はケースが小さければ大きくなりません。環境に適したサイズまでの成長で止めるようです。大きな個体を作出したいのであれば、大きめのケースで飼育しましょう。

※幼虫の成長度合いは餌や環境によって大きく変化しますので、大きいケースに入れたからと言って必ずしも大きくなるわけではありません。

グラントシロカブトは、日本のカブトムシとは違って横に蛹になるため、充分な幅があるケースを購入しましょう。

100均のケースは本当にたくさんあるため、好きなものを選んでOKです。観察を楽しみたいのであればガラスのケース、安全性や重さを考えればプラスティックのケースでしょうか。どちらにしても、空気穴が開けられそうな蓋のものを選んで下さい。

私はアイスピックの先をコンロの火で高温にし、蓋を溶かして小さな空気穴を5~8つほど開けておきます。

※くれぐれも火の取り扱いにはご注意下さい!!

④すりこぎ棒(もしくは類似のもの)

飼育ケースにマットを詰めていきます。飼育ケースにマットを入れて、すりこぎ棒のようなもので軽く押してケース底から順次固めていって下さい。ケースの7~8割ぐらいマットが入ればOKです。あまり入れ過ぎると、幼虫が動き回って蓋を開けてしまったり、ガリガリと噛んだりします。準備が整えば、幼虫を投入しましょう。

次の写真は、脱皮して3齢幼虫になったばかりで、頭が大きく身体が小さいアンバランスな状態です。

⑤キッチンペーパーや新聞紙

最後の仕上げです。「あとは蓋をするだけ」という段階に来ました。実は、これがとても重要な作業です。カブトムシ飼育やクワガタムシの飼育にはコバエが付き物です。このコバエをシャットアウトしましょう!

ケースと蓋の間にキッチンペーパーや新聞紙を挟み、コバエの侵入を防ぎます。

キッチンペーパーを挟み込む場合、だいたい2層になっているので、私は1層分のみ飼育ケースと蓋の間に挟み込んでいます。酸素がよく通り経済的(笑)、かつコバエの侵入を防ぐことができます。

※2層のままで使用する場合に比べて乾燥はし易くなってしまいます。

マット(餌)の交換ですが、ケースの上部に糞が目立って来た頃を目安にしておこないます。カブトムシの糞は、餌と同じ色でヒマワリの種のような形と大きさをしているのですぐ判ると思います。よく分からない場合は、2~3ヶ月ごとに交換してあげて下さい。写真のようになっていたら遅過ぎます。いじけていますが(?)、幼虫は元気に生きてくれています。

【マット交換のタイミングに関する補足】

経験上、初齢幼虫から入れたマットの一回目の交換は5ヶ月~6ヶ月後で良いと思います。2回目以降は2~3ヶ月ごとが目安です。ぼくはマットをなるべく捨てたくないので、食べ切ってもらってから(先ほどの写真のような状態になります)交換しています。なるべく幼虫を大きくしたい場合は、マットを切らさないようなサイクルで交換しましょう。

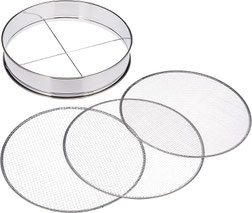

ぼくはマット交換の際、幼虫を飼育していたマットは必ず“ふるい”にかけて「糞」と「食べ残しマット」にだいたい分けています。糞は捨てます。食べ残しマットはもう一度使用して幼虫に食べて頂きます(笑)マットもタダではありません!ぼくが使用しているのは、下記の商品の一番細かい目のものです。

初齢幼虫の糞は小さいので“ふるい”にかけても分別できないものも多数出てきますが、それは仕方ありません。気になる場合は二回目以降の交換のみ“ふるい”にかけるというのも良いでしょう。

※グラントシロカブトの雌雄同定※

蛹の話題へ移る前に、幼虫のオスメスの判別について記載しておきます。

グラントシロカブトの幼虫の雌雄判別には、写真に書き込んだピンクの枠付近の部位(お腹と呼んで良いのでしょうか)を確認するのですが、それはそれはとても小さなサインです。幼虫が「コの字」のままでは見ることができませんので、身体を反らす必要があるのですが、くれぐれも無理のない範囲でお腹を見せてもらって下さい。それから、お腹についたマットはティッシュか何かで取ってあげた方が判別し易いです。また、危険を感じて糞を飛ばしますのでご注意を(笑)。

既述の通り、判別のサインは非常に小さく、写真撮影の角度や光の反射によってはよく判らなかったりしますので、いくつかのパタンを掲載しておきます(それでもよく判らないかもしれません・・・)。

まず、幼虫のお腹が見えましたら・・・

肛門(写真の赤線部分)のうえのスジを1節目としますと、2節目と3節目の間の中央辺りに若干オレンジ色っぽい「-」のような、針で刺した「・」のような凹みが確認できれば♂(オス)です。

同じ写真でその凹みを黄色の〇で囲ってみました。

オレンジっぽく見えたりそうでなかったり、「-」に見えたり「・」に見えたりするので、よく観察してみて下さい。

所々に毛が生えているので、写真では判りづらいかもしれませんがご容赦下さい。

凹みをアップにしてみました。

いかがでしょうか。

一方、当該部分に何もなければ♀(メス)と判断して良いかと思います。

以下、オスの画像を上記同様の3パタンで写真を掲載しておきます。

■次の個体は、印が「・」に近くオレンジ色が弱く見えています。

■次の個体は、印が「-」に近いですがオレンジ色がかなり希薄です。

■次の個体は、印が「・」に近いですが凹みが結構明瞭です。オレンジ色はかなり希薄です。

いかがでしたか。オスメスの判別は慣れるまで大変かもしれませんが、雌雄の別ができればその後のプランニングがし易いので是非参考にしてみて下さい。

それでは蛹の話題へ戻りたいと思います。

最後のマット(餌)交換は、幼虫の身体が濃い黄色になったら完了させて下さい。「前蛹」といって、蛹室を作って蛹化の準備をする大事な時期に入ります。蛹室(ようしつ)を作るタイミングは環境や個体差によってズレがありますが、予めマットを交換しておくと心配がないと思います。

グラントシロカブトが「前蛹」になればマットの交換はしないようにして下さい。

写真のように楕円形の蛹室を作っていれば、蛹化の始まりだと言えます。蛹室を作り終えて蛹になる直前はほぼ動かなくなります。死んだわけではありませんので、触らずに放置してあげて下さい。カブトムシの幼虫は死ねば真っ黒になりますので、慌てて出してしまわないようにして下さい。タイミングによってはもう蛹室を作れないこともありますので、羽化不全の原因となってしまいます。

もし、誤って後期の前蛹状態(動かなくなった状態)で取り出してしまったり、マットの表面で蛹になってしまった場合は、人工蛹室に移してあげて下さい。

ぼくの経験ですが、飼育場所の乾燥(飼育容器内の水分量が少ない)で蛹室を作るのに充分な水分が用意できない場合や、餌が適さない場合(充分に糞を出せない)に、表面へ出て来て蛹になっているような気がします。あくまでも推測ですが・・・。蛹化する時にマットの表面に出てくることはよくあることで、様々な理由が考えられると言われており、理由を確定するのは難しいようです。

ちなみに、次の写真は羽化した後に撮影したものですが、蛹室は簡単には崩れないようにしっかりと固められているのが判ります。

グラントシロカブト(♂)の蛹化

グラントシロカブト(♀)の蛹化

飼育温度にも因りますが、グラントシロカブトの蛹の期間(前蛹の期間は除く)はおおよそ35~45日間で、その後に羽化します。羽化直前の蛹はかなり濃い茶色です。

羽化直後は身体が白く、数時間後に赤褐色となり、光沢を帯びて非常に美しくなります。おおよそ3~4週間ほどでグラントシロカブト本来の色に落ち着いて来ます(こげ茶色の斑点も判別できるようになります)。そうなると餌を食べ始め(後食と呼ばれています)、ブリード(交尾~産卵)が可能になります。

カブトムシの幼虫の病気

カブトムシの幼虫がマット上部に上がって来て潜って行かない時は、酸欠や餌の状態が悪い(フンだらけ)こともありますが、同時に『黒点病』を疑ってみて下さい。その名の通り、幼虫の身体に黒い斑点が現れている病気です。

この病気には明確な原因・治療法はありませんが、外傷や感染、遺伝などに起因すると言われています。羽化できるかどうかはその個体の体力や免疫力に因りますが、死に至ることも多いです。

※上掲写真のうち終齢幼虫の個体は無事に正常に羽化しました!

黒点病は伝染しますので、とりあえず罹患した個体は単独で飼育し、他のカブトムシを守ってあげて下さい。

温度管理について

外国産の昆虫飼育において、温度管理は悩みの種です。ずっとエアコンを入れておくのがベストですが、やはり電気代が気になります。グラントシロカブトは日本の常温でも育っていくというお話を聞きますが、ぼくは念のためにコントロールをしております。

ぼくは冬場よりも夏場の避暑が重要だと思っていて、28℃を超えると幼虫の致死率はグンと上がっているように感じています。

【冬場の温度管理】

下記をご参照下さい。

【夏場の温度管理】

ぼくの場合、我が家の庭の一角に陽も雨も当たらない好条件の場所がありますので、ここにペット用ゲージ(組み立て式)を縦長に造り、小動物が簡単には侵入できないように対処した後、夏場に外国産の昆虫(特に幼虫)たちを移住させています。

日差しが当たらないので、30℃を超えるような日であっても、(その時の気温や天気の状態に因りますが)28℃程度で上げ止まりします。ムカデやゴキブリ等の他昆虫も侵入して来ないように、忌避剤を周囲にバラ撒いております。念のために自家栽培しているローズマリーの葉から香料を煮出し、冷めた後に霧吹きで周囲に振り掛けています。

※絶対的な順守事項※

一度飼育した昆虫は絶対に自然に放つことはせず(国産・外国産に拘わらず!)、天寿を全うするまで責任を持って育てて下さい。もしくは、里親を探して下さい。放虫は法律に抵触します。